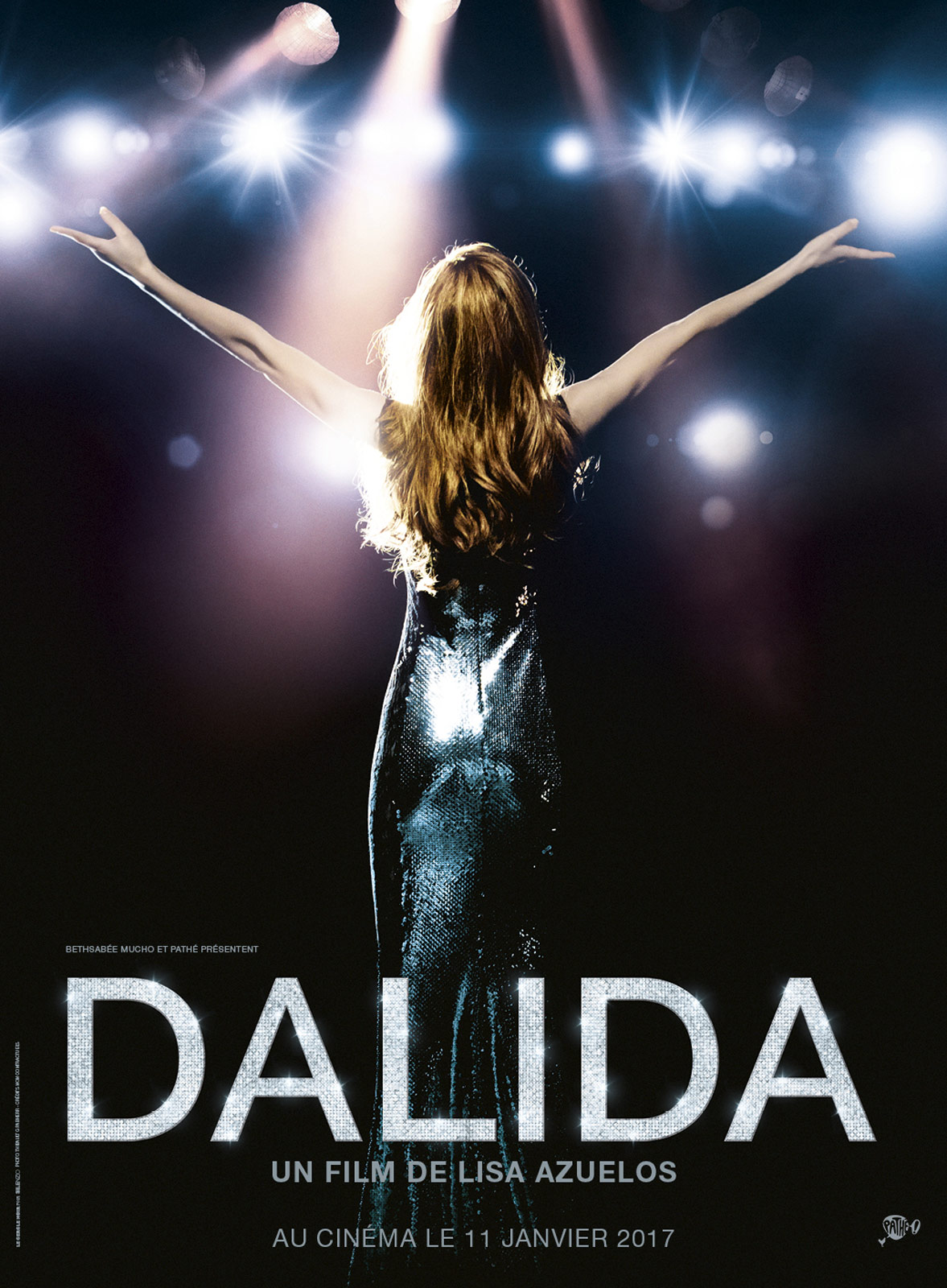

Le film s’ouvre sur cette chevelure, longue, voluptueuse et soyeuse, symbolique d’une féminité exacerbée. Sans aucun doute également, une sorte de doudou qui encadrait son visage et l’enveloppait.

C’est là la dualité qui semble avoir étreint Dalida toute sa vie durant. C’est du moins l’angle qu’a choisi la réalisatrice Lisa Azuelos (Comme t’y es belle… ) pour ce qui nous parvient comme étant un joli opus. A condition d’aimer Dalida, ses roulements de r, sa bling attitude (période fin de carrière) et sa vie emplie d’une dramaturgie elle aussi, exacerbée.

La jeune novice italienne Sveva Alviti donne vie à cette Dalida tour à tour flamboyante, fantasmagorique, fantasque et fantomatique. Elle ne tente jamais de l’imiter mais parvient à toucher quelque chose. J’ai eu la sensation de voir Dalida à l’écran et cela n’est pas dû à de quelconques trucages. Le travail acharné (qui lui vaut aujourd’hui de craquer et d’avoir besoin d’un repos intensif) est visible et a porté ses fruits.

Autre ingrédient naturel, la vie chargée de drames de Dalida qui ne semble avoir aimé que des hommes fragiles : « une rencontre amoureuse c’est souvent la rencontre de deux névroses » nous dira la réal lors d’une session questions / réponses organisée à la fin de la projection. Le film met l’accent sur cette culpabilité ressentie par la chanteuse qui voyait, sans en rajouter, ses anciens amants se tuer tour à tour. Elle semble avoir évolué dans un environnement perpétuellement marqué par la souffrance. Dalida est l’incarnation de la femme enviée de toutes qui n’est jamais parvenu à trouver sa place. Elle respirait et vibrait grâce à la musique et à la scène mais se rêvait en femme et mère de famille. De la dualité de la femme : « La vie ça se vit, ça ne se rêve pas » lui avait pourtant dit son premier époux Lucien Morisse. Légère nuance qu’elle ne parviendra jamais à éclaircir.

Dalida c’est bien évidemment la scène, cette puissance de voix, cette émotion intense partagée avec son public « lorsque je chante je deviens la chanson » aimait-elle à répéter. Sa carrière menée de main de maître sous la houlette de son frère bien aimé, sa conquête du monde, chose non habituelle, pour une artiste féminine, à cette époque ainsi que la résonance qu’elle a encore aujourd’hui, en sont les points les plus probants. Force est de constater la construction solide de sa carrière qui rayonne encore aujourd’hui preuve s’il en est de la force de frappe de cette femme dont on a le sentiment d’avoir ressenti l’âme, fragile certes par bien des égards mais solide comme un roc lorsqu’il était question de scène, de music-hall et de paillettes. Quelque chose résonne aujourd’hui encore.

D’un point de vue cinématographique enfin, si ce n’est cette vie portée par la dramaturgie qui forcément, « donne bien » sur écran, le film en lui-même est un biopic des plus basiques, si j’osais je dirais banal. L’histoire est linéaire et il devient clair que la réal a uniquement cherché à ancrer un peu plus la vie tumultueuse de cette Dalida dont nous connaissions déjà les douleurs. Enfin et même si ce n’est pas là que se niche la force ni les preuves de la réussite d’un film, j’ai cherché l’émotion tout au long du film pour ne la rencontrer que trop rarement (ces scènes répétitives vers la fin du film où, épuisée et abattue, elle vit recluse dans sa maison de Montmartre qu’elle ne quitte que pour promener son chien : ça a l’air rien mais ces scènes sont emplies de douleur et là, ça m’a touché). Mais globalement oui, tout est trop linéaire, et en total désaccord donc avec la vie de Dali qui fut pour le moins chaotique et pleine de rebondissements.

J’ai au final vécu ce film comme une petite guimauve (je n’aime pas particulièrement les guimauves mais vous me comprenez) bien sucrée que j’ai savourée de bout en bout. Une sucrerie agrémentée d’une BO moelleuse à souhait qui d’ailleurs, régale actuellement mes oreilles.

Sur ce point il n’y a pas de doute, Dalidoche forever.

Le film sort en salles ce mercredi 11 janvier.