Je retrouve le rythme effréné de la croisette avec un réveil aux aurores.

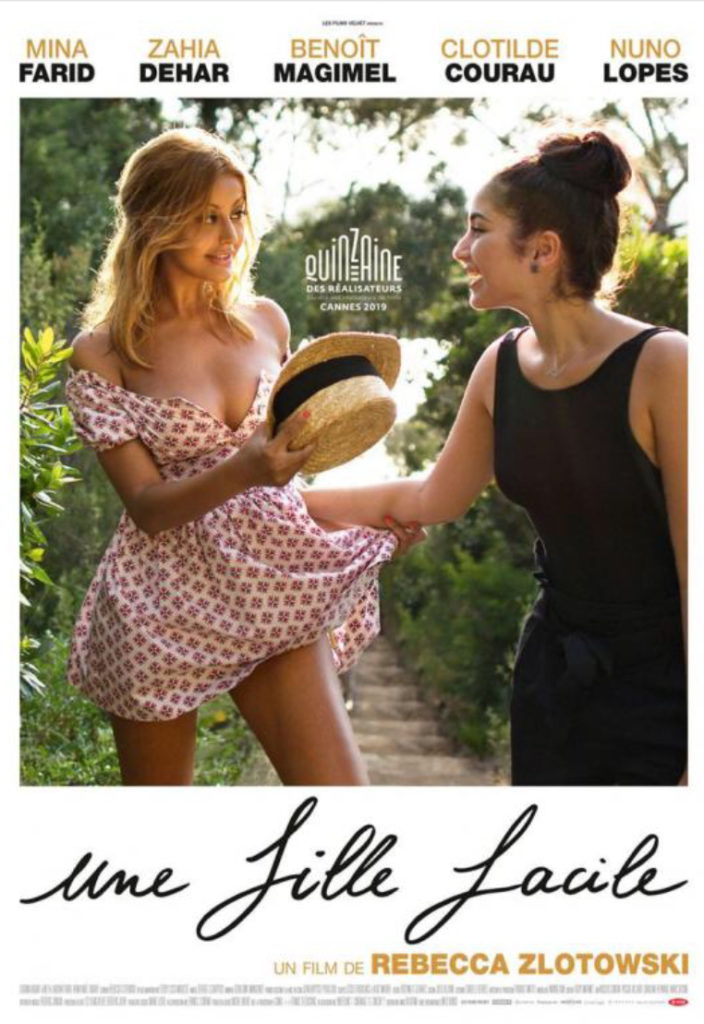

Première étape : direction La Quinzaine des réalisateurs pour découvrir le nouveau film de Rebecca Zlotowski que j’avais découverte avec son « Grand Central » qui mettait en scène Tahar Rahim et Léa Seydoux dans un mélo dramatico-nocif donc la radioactivité m’avait prise au cœur.

Elle porte à l’écran, cette fois, la chronique estivale d’une jeune parisienne venue à Cannes fêter l’anniversaire de sa jeune cousine étudiante.

Cette jeune parisienne c’est Zahia. Sa présence à Cannes, et à l’affiche, à doublement fait coulé de l’encre. La réal fait le pari de la filmer telle qu’elle est pour questionner son image, son aura aussi mais surtout son image de jeune femme souvent qualifiée de superficielle et de facile (comme l’indique le titre du film).

Dans un conte rohmérien en tous points, Rebecca Zlotowski narre les aventures de cette jeune femme en fleur qui n’aspire à rien d’autres qu’à être vue et aimée d’hommes riches et beaux. La superficialité est à chaque instant questionnée et jamais le propos ne tombe à plat. La réal la regarde papillonner et regarde par ailleurs les autres parties prenantes parmi lesquelles sa jeune cousine en éclosion qui se demande si cette voie ne serait pas celle à suivre (cette vie semble si simple, légère et délicieuse) et les jeunes hommes qui usent de leur argent pour attirer la belle dans leurs filets.

Se pose alors la question de ce sur quoi repose l’attirance et interroge frontalement la notion de vulgarité. Qui de la jeune femme légèrement vêtue ou du bellâtre qui exhibe ses richesses est le plus obscène ?

C’est avec une grande légèreté que la réal fait virevolter sa caméra pour sonder la sincérité, la vérité qui émane de chacun des personnages. Elle tente d’extraire de leurs agissements toute la grâce qui leur appartient.

Zahia est elle-même et une certaine fraîcheur abonde. Attention, elle n’est en rien actrice mais le naturel avec lequel elle joue fait d’elle un certain aimant à caméra. Benoit Magimel est bon comme il l’a rarement été. Qu’il est agréable de voir en lui cette part douce et non la brute que beaucoup de réalisateurs s’évertuent à filmer !

Ce conte d’été est une réussite et m’a fait tournoyer ! Qu’il est bon de parfois casser les codes, casser les clichés. Suivons cette injonction à sortir des cases qui nous immergent, il semble alors que nous puissions y puiser une certaine vérité. La vérité de chacun. Et puis vive le romanesque et la sensualité au cinéma ! Surtout à Cannes.

Changement de décor avec la projection du nouvel OFNI signé Gaspar Noé, grand ami de Cannes puisqu’il y présente tous ses films.

Gaspar est un féru de cinéma et sans conteste un amoureux de la mise en scène. Le cinéma se vit, doit faire bouger les lignes et surtout, ne pas laisser indemne le spectateur. Plus qu’une histoire qui pourrait émouvoir, toucher, marquer le spectateur, il cherche à ce que ce dernier soit bousculé par son cinéma. Physiquement chamboulé. (« Irréversible » avec sa célèbre scène de viol quasiment insoutenable, « Love » avec ses scènes de sexe frontales en 3D, « Climax » et ses scènes de danse endiablées et cet esprit labyrinthique…)

Ici, Gaspar fait tourner Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg. La première entre dans la peau d’une réalisatrice lorsque la seconde est actrice et doit tourner une scène de bûcher. L’objectif ? Montrer l’envers du décor d’un tournage en perdition sur lequel rien de va plus. Le producteur veut faire virer la réalisatrice qui veut que le chef opp se sorte les doigts (pardon pour la vulgarité), qui veut que les maquilleuses et habilleuses se magnent pour que l’actrice puisse enfin entrer sur le set et tourner sa scène. Un empilement de scènes de chaos qui s’ouvrait pourtant dans la chaleur feutrée d’une loge cosy pour finalement se clore dans un magma de couleurs (cf affiche ci-dessous), de flash stroboscopiques, de hurlement, de peur. D’horreur.

Là encore ce n’est clairement pas le scénario qui compte mais l’expérience de cinéma que nous propose Gaspar. Un condensé de cinéma qui pourrait de prime abord sembler erratique mais qui est maîtrisé à chaque instant.

Alerte : fragiles du cœur et de la rétine, s’abstenir !

En voilà d’autres grands habitués et amis du festival. 2 palmes à leur actif. Une légère baisse de régime et disons le, un égarement avec leur Fille inconnue qui m’avait (comme beaucoup d’autres) laissée de marbre.

Ils reviennent avec Le Jeune Ahmed. Une réflexion sur l’extrémisme religieux qui leur permet de mettre à profit l’excellence et la maîtrise ultime dont ils font preuve en termes de mise en scène. Le film, d’1 heure 24 n’est que mise en scène.

Sans aucun jugement (il eut été facile avec un tel sujet de se vautrer dans le jugement, mais pas les Dardenne !) ils font le choix de figurer l’emprisonnement dans lequel se retrouve Ahmed, en proie à son gourou d’Imam. On le suit alors toujours encadré entre 4 murs, dans des couloirs qui ne mènent à rien d’autres qu’une porte à ouvrir… entre 2 portes. Il cherche toujours à courir, à fuir, à sortir mais n’y parvient pas. Il ne fait que s’enfoncer au plus profond de son hérésie.

Le film ne cherche même pas tant à donner des clés mais nous invite à suivre ce jeune garçon de 12 ans et demi tout potelé et enfantin qui, pour des raisons qui nous échappent forcément, se tourne vers l’intégrisme.

S’il donne à certains moments un sentiment de contrition, il est clair que sa trajectoire n’est pas linéaire et les Dardenne le suivent dans ce chemin sinueux qui lui ouvre les portes d’une émancipation de son âge. C’est ainsi qu’on assiste à la découverte de ses premiers émois amoureux et au chamboulement que ces derniers lui procurent.

La pureté et la délicatesse de ce film sont totales. Et sa mise en scène a été récompensée par le prix du même nom. Des grands ces frères Dardenne !

L’idée de voir à nouveau la grande Isabelle Huppert à Cannes était source d’une joie peu dissimulée. L’idée de découvrir le film avec elle, lors de la projection officielle (suite à la montée des marches donc) me procurai une joie encore moins dissimulée.

L’ouverture du film qui donne à voir ce plan « Hockneyesque » (du style de David Hockney, sans doute le peintre, artiste plasticien contemporain le plus à mon goût : cette classe avec laquelle il donne vie à ses œuvres me plait énormément) fut en fait tout ce qui me plut dans ce film. C’est léger.

Ira Sachs (« Love is strange », découvert à Deauville il y a plusieurs années, « Brooklyn Village ») fait fort avec ce plan d’ouverture dans lequel nous suivons en plan séquence, Isabelle Huppert arrivant au bord d’une piscine. Ça semble simple (le meilleur cinéma, le meilleur plan donne toujours cette impression de simplicité). Ce plan est une explosion de couleurs, de formes, de chaleur, de mouvement. Et c’est le lancement et l’apogée du film. Dommage donc qu’il reste après ce plan qui dit déjà tout, 1 heure 40 de film derrière.

Je ne saurais vous en expliquer la raison mais passé 1 minute 23 de discussion entre le personnage d’Isabelle H et son fils joué par le très bon Jérémie Rénier, j’étais déjà partie, ailleurs, comme expulsée de cette histoire d’une actrice française célèbre qui se sait mourante et passe son dernier été en famille au Portugal.

Je n’ai absolument pas adhéré. Preuve s’il en faut que le cinéma peut vous happer comme vous laisser sur le bas côté.

Peut-être est-ce un rejet de ma part, inconscient. Mon subconscient refuse de voir Isabelle Huppert incarner une actrice française mourante !

Certains ont vu ici une oeuvre subtile. J’y ai vu un bon mélo qui m’a bercé et bordé. Bonne nuit !